欧美游戏从业者及媒体喜欢用“硬与软”来划分用户群体,例如:硬核(hard-core)、中核(mid-core)、休闲(casual)。我们国内则喜欢用“重与轻”来对用户群体进行划分,例如:重度、中度、轻度/休闲。说法稍微有点不同,实则没太大区别,都是试图通过这样的比较级形容词(游戏的难度、玩家投入的程度等)来划分或定位目标用户,以配合产品的预期、推广、运营等工作。然而,这样略显简单粗暴的划分科学吗?最近,资深游戏开发者Don Daglow(以下简称Don)在QVC(Quo Vadis Conference)上就这个话题做了一个演讲,以下对其发言进行的编译。

在这次演讲中,Don表示,“硬核”、“中核”、“休闲”这些在行业内随处可见但实际上具有误导性的词语,大家应该停止继续使用。

为了更好地阐明观点,Don用PPT向大家展示了三只动物,分别是大象、马和老鼠。与会者们都略感茫然,被问及“这三只动物中哪只最像猫”时,也是不知如何作答。而Don是怎么说的呢?

“很多游戏其实并不适合简单划分成‘硬核‘、‘中核’或者‘休闲’,但我们好像并没有人去做进一步的解读,而是直接照着做强行归类。我不以为然。我们应该找到更科学广阔的方法来谈论我们的游戏,而不是局限在像这三只动物一样的具象里。“

Don早在上世纪70年代就进入游戏行业了,在将近半个世纪的长河中,他在多家著名游戏厂商担任过要职,包括在Mattle担任过Intellivision(最早的家用机之一)的游戏开发主管,以及后来的EA。然而,过去了那么多年,在行业产品无比多元化的今天,描述用户群体的词语在他看来仍是“毫无长进”,既狭隘又粗暴。差不多10年前,任天堂推出的全民式家用机Wii、iPhone为代表的高性能移动设备以及各类社交游戏对传统游戏造成了巨大的冲击。大概从那开始,不知从哪里产生了“核心玩家”和“休闲玩家”的概念。在此之前,也就是PS2称霸的时代,“发行商可以在一定程度上预估,怎样的游戏有机会大卖,创造巨大的销量,产生多年畅销的系列作品/IP。经历过那个时代的从业者,是熟知这种相对稳定的规律的。”

“在当时那种规律下,我们能较为准确地预判局势;而我们处于现在的这个时期,局面不一样了,以前能够成功的游戏现在不一定能够成功。”

对传统游戏造成冲击的新的游戏方式,渐渐对许多从业者心目中的游戏设计基本认知产生影响。“游戏设计的本质就是给玩家施压、向玩家挑战“,设计极富挑战性的游戏关卡满足”核心玩家“的游戏开发思维,本身也是有一定问题或者说是不完整的。

“很长一段时间里,我们会觉得说‘媒体测评对玩家影响很大,他们都是“核心”玩家,我们应该给他们做高难度的游戏。我们开发团队自己就是“核心”玩家,我们想做高难度的游戏。营销体系的人也觉得高难度的游戏好。会买家用机游戏的玩家肯定要高难度的游戏。’所以按照这个思路,既然左右你的游戏销量的人、你的用户,都想要高难度的游戏,那何不满足他们的需求呢?“

“但其中有个问题。随着技术发展、游戏成本提高,比方说你的游戏吸引了10万个‘核心’玩家,卖出了10万份,也渐渐填不回成本了。“但如果你的游戏“妇孺化”、容易上手,你又没办法(在当时)获得足够的媒体支持以留住预期的粉丝。“这就像是个坑,”鼓动发行商想法设法给游戏划分出不同的等级层次。

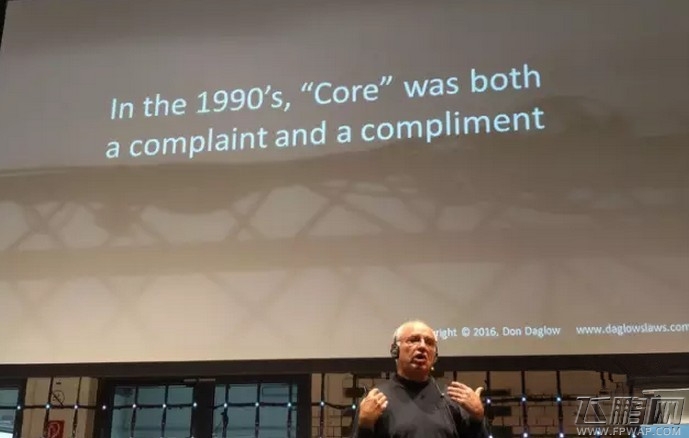

同时也鼓动发行商改变用于描述用户群体的词语。在Wii、iPhone等智能手机以及Facebook社区为代表的休闲游戏平台出现不到10年后,关于休闲游戏的讨论改变了对“核心”的认知。

“现在我们谈论‘核心’和‘休闲’仅仅指游戏的难度,或者说玩家投入的程度。带着这种既定观念,我们变成了用游戏的难度来给我们的用户做归类划分。”

这种划分实在太过简单粗暴。事实上你很难对用户群体进行清晰的划分。游戏行业已经远超90年代的规模,然而我们对产品还是以这样老旧的方式进行划分,但即使在当时也是不够科学的。

不过,Don并没有提出新的专有名词来取代“核心”、“中核”、“休闲”,而是提醒大家用新的方式思考目标用户以及他们追求的游戏体验的特点。他说“有时候我会遇见一些玩过我的作品的玩家,他们不会跟我讨论什么游戏机制,从来没有过。相反,他们会跟我分享他们是在什么时候、什么地方、跟谁一起玩了我的游戏,他们会告诉我为什么会这么记得这个游戏。而这个‘为什么’才是最重要的,我们想要实现的不仅仅是创意,更是一种感受。”